簿記3級は学生や社会人に人気の高い資格です。何か資格が欲しいな、と考えた時簿記3級を思いつく方も多いのではないでしょうか。 このページでは「そもそも簿記3級ってどんな試験なの?」「難易度はどれくらい?」「独学でも大丈夫?」「具体的な勉強法は?」などの疑問に対してとことん詳しく解説していきます。

簿記3級とは?

経理や会計の基礎が身につく、年間受験者30万人の資格です。

試験は大問3問/制限時間60分/100点満点中70点以上で合格です。

ペーパー試験は年3回(2月/6月/11月)ですが、2020年12月から始まったネット試験はいつでも受検できます。出題形式は以下の通りです。

▼出題形式(ペーパー試験・ネット試験共通)

| 大問 | 問題数(配点) | 問題内容 |

| 第1問 | 計15問(45点) | 仕訳 |

| 第2問 | 計2問(20点) | 補助簿/勘定記入/伝票記入等 |

| 第3問 | 計1問(35点) | 精算表/貸借対照表と損益計算書 |

【2023年最新】簿記3級の合格率・難易度は?

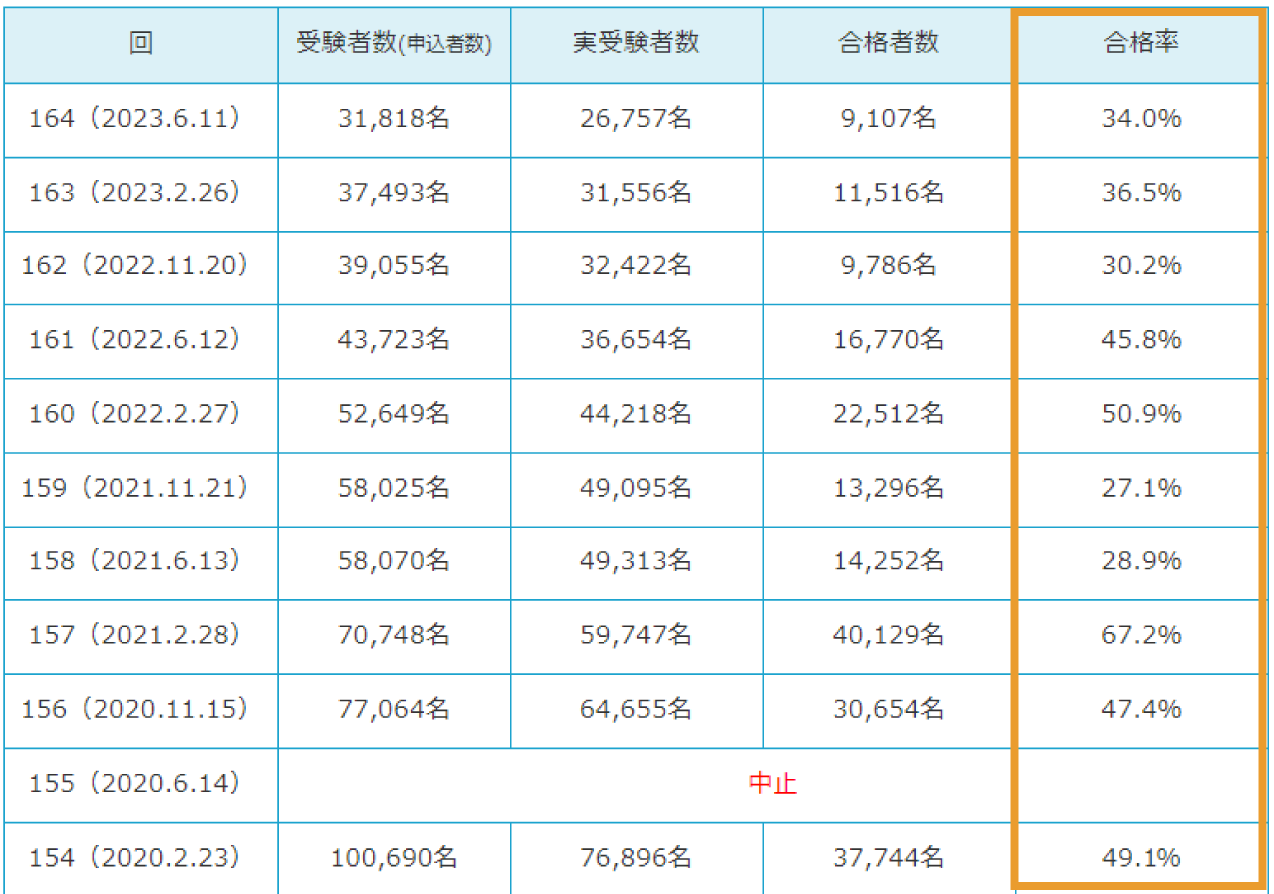

▼ 3級の合格率【引用元:商工会議所HP】

簿記3級の合格率は43.95%(※ 2023年7月時点の過去10回の平均)。

半分合格・半分不合格ですが、

実際に勉強をしてみて簿記3級が「難しい」と感じる方も多いようです。難しいと感じる理由、またそれらに関する対策を以下に整理しました。

(※第158回、第159回(各2021年6月/11月実施)の合格率が28.9%、27.1%と非常に低いのは、2021年度に行われた試験形式の変更(試験時間/問題数/計算用紙の仕様)によるものと思われます。

しかし新しい試験形式の施行から1年以上が経ち、第160回は50.9%、第161回は45.8%と、直近の合格率は安定してきました。)

1【理由1】専門用語が多いから

「売掛金」「当座預金」「繰越商品」等の専門用語(簿記では勘定科目と言います)が多く、初めての人には難しいです。 さらに、簿記独特の言い回しも相まって、とっつきづらさを感じる方も多いようです。

| 対策1 | 初めての場合は時間がかかるため、甘く見ず受験まで時間に余裕を持って準備をする。 |

| 対策2 |

イラストを多く使った教材を使用する。 見慣れない勘定科目や言い回しが並んでいると、頭に入りづらく難しいと感じやすいですが、イラストがあることで取引をイメージしやすくなり、理解を助けてくれます。 |

2【理由2】勉強法が間違っているから

簿記3級は一つひとつの仕組みを「理解」することが大切な科目のため、「暗記だけ」で勉強を進めようとすると難しく感じます。 なぜなら、仕訳の丸暗記だけだと応用問題やひっかけ問題でつまずいてしまうからです。また、仮に合格できたとしても実務で活かすことは厳しいです。

| 対策1 | いきなり問題演習や予想模試に取り組むのではなく、まずはテキスト(教科書)を読んで内容を理解する。 |

| 対策2 |

勘定科目を「覚える」ことより、意味を「理解する」ことを心がける。 仕訳の結果だけでなく、なぜその仕訳になったのかという理由もチェックするようにする。 このようにして実践問題を繰り返すと、自然に勘定科目は身につき、仕訳も早くなります。 |

結論としては「甘く見ず計画的に勉強をすること」「正しい勉強法でしっかり取り組むこと」の2点に気をつければ、初めてでも十分合格できます。

簿記3級を取得するメリットは?

簿記3級に興味があるけど、取得して実際にどんなメリットがあるのか気になる方に向け、以下3点ご紹介します。 「その資格を取るとどんな良いことがあるのか」という視点は勉強のモチベーション維持の大きな支えにもなりますので、よろしければ参考にして下さい。

1経理の就活/転職で有利

簿記3級は履歴書に書くことのできる資格なので、経理関係の就活に活かせます。

就職・転職の際は、一般的に以下の順番で優遇されます。

① 実務経験【有】資格【有】

② 実務経験【有】資格【無】

③ 実務経験【無】資格【有】

④ 実務経験【無】資格【無】

今回受検を検討されている方は③を目指す方も多いかと思いますが、③と④の差は大きく、実務経験無しでも経理に就職できる可能性が飛躍的に上がります。

Dodaの調査に依ると、

経理の平均給与は20代348万円/30代444万円/40代以上599万円となっており、平均的な職種と同程度です。

しかし、どの業界からも一定のニーズがある事から安定した職種と言えるでしょう。

将来的に経理業務がAIに全て取られてしまうのではないかという心配があるかもしれませんが、ビジネスでは様々な例外が発生するため、完全自動化は現実的には不可能です。

人員が減ることはあっても、経理を理解している人は必ず必要になります。

なお、現時点の技術でも、会計ソフトを上手に使いこなすと、半自動で経理の仕事ができるようになっています。

2級を持っていると更に有利ですが、3級でも上述の通り十分有利です。

2上位資格への準備になる

簿記3級で得られる基礎知識は、簿記2級、簿記1級、さらには税理士や公認会計士といった上位資格の勉強にも大いに役立ちます。

企業が求める資格ランキングは簿記2級がトップクラスと言われています。また簿記1級の取得は更に難易度が高いため、持っていると就活に非常に役立つと言われています。

それなら簿記3級を飛ばして簿記2級から勉強した方が効率的なのでは、と思うかもしれません。しかし簿記2級やその他上位資格の勉強には、

簿記3級の知識が大前提となります。簿記3級と簿記2級を併願する人もいることから分かる通り、簿記3級の学習内容は経理関連の学習において基礎を培うために避けては通れないものです。

3確定申告に役立つ

個人事業主の方は、確定申告の際にとても役立ちます。

確定申告において課税金額を減らせる「青色申告(55万円控除)」を行う際には「複式簿記」で記帳することが必須です。簿記3級ではまさにこの複式簿記を勉強するので、知識が直接役立ちます。

簿記3級の勉強時間は?

初めての人なら100時間/経理の知識がある人なら60時間が基本です。 期間は2週間~3ヶ月です。 (有料のスクール・講座が公開している勉強時間・期間をもとに平均値を算出しています。) 当サイト利用の場合の学習スケジュール例はこちらをご覧下さい。

勉強法の比較(書籍/WEB/アプリ)

簿記3級の勉強方法は、書籍・WEB・アプリなどがあります。

ここではメリット・デメリットを整理しますが、その前に「テキスト」「問題演習」「予想模試」の意味を押さえて下さい。

| テキスト | 各単元を理解するための教科書です。簿記は「暗記型」ではなく「理解型」の科目なので、3つの中で最も重要です。 |

| 問題演習 | テキストの理解度をチェックするためのものです。 |

| 予想模試 | 問題演習で網羅していない第2問や第3問の論点を含め、全ての範囲をカバーします。 合格点に達するか否かのチェックも可能。 3つの中で2番目に重要です。 |

これまでは総仕上げとして「過去問」を解くことが一般的でした。

ネット試験の導入に伴い、2020年11月の試験を最後に「過去問」の提供が終了するとともに、

2021年度より試験形式の変更が行われたため、過去問は実際の試験形式と異なります。

混乱を避けるためにも、勉強する際は「テキスト」と「予想模試」を利用した方が安心です。

書籍で独学

| メリット | デメリット |

|

・自分のペースで勉強できる ・書き込みできる |

・持ち運ぶ際にかさばる ・質問できない |

コスト1冊1,000円~2,000円位。計1冊~計2冊。

仕組みを理解するための「テキスト」または「テキスト&問題演習」が1冊。 じっくり本番演習したい場合は、追加で「予想模試」の計2冊あると万全です。 「テキスト」はイラスト付きの読みやすいものが良いでしょう。 Amazon等で購入する場合、昔の本が混じる可能性があるため、2021年3月の最新改定に対応しているかを確認します。

WEBで独学

| メリット | デメリット |

|

・自分のペースで勉強できる ・スマホ/タブレット/PCの全てで勉強できる |

・書き込みしづらい ・質問できない |

コスト無料

WEBで勉強する際は、「テキスト」「問題演習」「予想模試」を網羅しているかをまず確認しましょう。 どれかが欠けている場合は、書籍等で補う必要があります。また、最新の改定にも対応しているかどうかもチェックポイントです。 なお、当サイトは上記の条件を満たしているため、安心してご利用下さい。

アプリで独学

| メリット | デメリット |

|

・自分のペースで勉強できる ・ゲーム感覚で学べる |

・問題演習が中心のものが多い ・第2問/第3問への対策が難しい ・(多くの場合は)質問できない |

コスト1個無料~700円位。

アプリという特性上「問題演習」にフォーカスされている場合も多いため、 書籍やWEBで「テキスト」や「予想模試」の補完をした方が安心だと思います。 スキマ時間を有効活用できる補助教材としては非常に有用でしょう。

実際には他にも、通信教育や専門学校という選択肢もありますが、後述する通り、簿記3級は多くの人が独学で合格可能のため、ここではなるべくあまりお金をかけずに勉強をする方法をお伝えしています。 なお、簿記3級についてネットで調べると通信教育や専門学校をおすすめする記事が多く見つかると思いますが、こちらは「アフィリエイト」という仕組みが関係しています。 もちろん、通信講座や専門学校にもメリットはありますが、判断にはお気をつけ下さい。

簿記3級は独学可能?

上述したように「甘く見ず計画的に勉強をすること」「正しい勉強法でしっかり取り組むこと」の2点を押さえれば、多くの人が独学で合格できます。

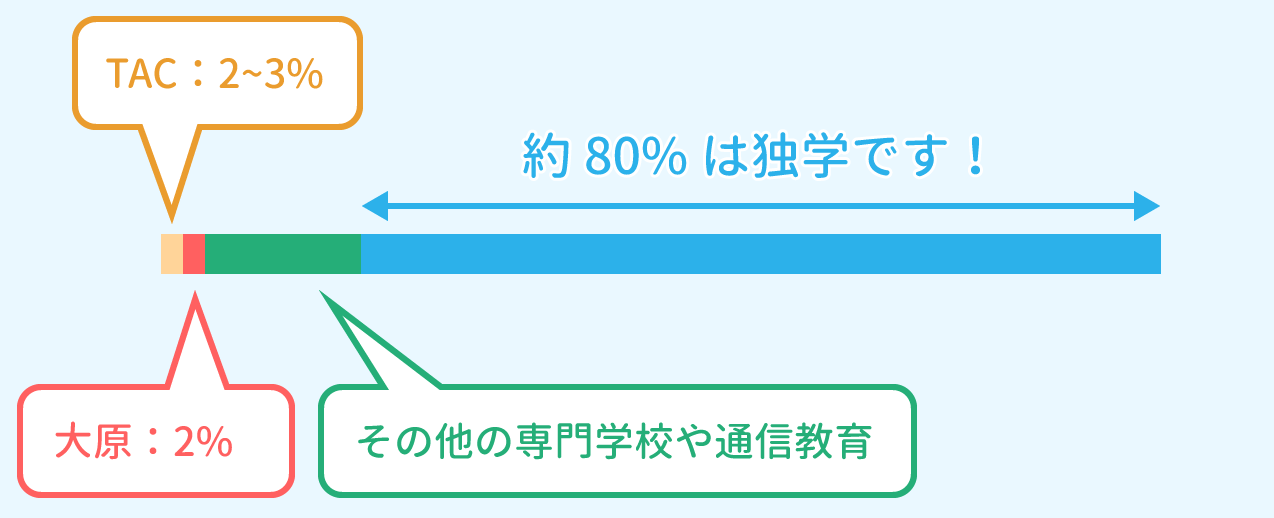

客観的な判断ができるよう、有料スクールの最大手の2社である「TAC」「資格の大原」の利用率等も添えて、独学の割合を算出します。

受験者の約80%は独学と言われています。

※ 2016年のTAC簿記講座利用者数13,403人と簿記全体受験者数583,800人より算出・推定。

※ 2019年の大原簿記3級合格者数2,488人と簿記3級合格者数119,445人より算出。

具体的な勉強法

簿記3級の効率的な勉強法は、一つのテキストを着実に読み終えることです。

そして、問題演習、予想模試を解きながらテキストを見直すことです。

テキストは「暗記」するのではなく「理解」して下さい。

例を挙げましょう。

簿記では「仕訳」(しわけ)という方法を使って、日々の取引を図式化して記録します。

例えば『椅子を現金1,000円で購入した』という取引は以下のようになります。

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 備品 | 1,000 | 現金 | 1,000 |

- なぜ、椅子が備品に変わっているのか?

- 備品を左に書いて、現金を右に書いているのはなぜか?

このような内容を一つずつ着実に理解して下さい。

ここでは分からなくて全く問題ありません。

勉強を開始して1時間以内に理解できます。

算数や数学に苦手意識のある方がいるかも知れませんが、簿記3級では全く問題ありません。 足し算、引き算、掛け算、割り算ができれば大丈夫ですし、電卓も使えます。 ただし、計算量は多いので電卓に使い慣れておくことは大切です。

学習スケジュール(全2か月・全1か月・全2週間)

▼ 当サイトを利用する場合は、以下の学習スケジュールを参考にして下さい。

- 約1か月

30~50時間 - 約15日

15~25時間 - 約15日

15~25時間

- テキスト・問題演習

- 予想模試

- 総仕上げ

- 1日に2~3の単元(現金・現金過不足など)を進めます。この段階では「理解」を大切にして下さい。完全に覚えきらなくても大丈夫です。

- テキストを終えた時点で知識レベルは十分ですが予想模試は難しく感じるはずです。分からない部分をテキストで見直しながら最終的に満点を取れるようにしましょう。

- 予想模試で発見した苦手分野を中心に問題を解き直し、不安要素を取り除いていきましょう。仕訳問題はスピード勝負のため、テンポよく解けるよう練習を重ねましょう。

- 約2週間

30~50時間 - 約1週間

15~25時間 - 約1週間

15~25時間

- テキスト・問題演習

- 予想模試

- 総仕上げ

- 1日に5~8の単元を進めます。この段階では「理解」を大切にして下さい。完全に覚えきらなくても大丈夫です。

- テキストを終えた時点で知識レベルは十分ですが予想模試は難しく感じるはずです。分からない部分をテキストで見直しながら最終的に満点を取れるようにしましょう。

- 予想模試で発見した苦手分野を中心に問題を解き直し、不安要素を取り除いていきましょう。仕訳問題はスピード勝負のため、テンポよく解けるよう練習を重ねましょう。

- 約1週間

30~50時間 - 約3.5日

15~25時間 - 約3.5日

15~25時間

- テキスト・問題演習

- 予想模試

- 総仕上げ

- 1日に10~15の単元を進めます。この段階では「理解」を大切にして下さい。完全に覚えきらなくても大丈夫です。

- テキストを終えた時点で知識レベルは十分ですが予想模試は難しく感じるはずです。分からない部分をテキストで見直しながら最終的に満点を取れるようにしましょう。

- 予想模試で発見した苦手分野を中心に問題を解き直し、不安要素を取り除いていきましょう。仕訳問題はスピード勝負のため、テンポよく解けるよう練習を重ねましょう。

ネット試験とは?

ネット試験とは、2020年12月から始まったパソコンで行う試験です。全国の「テストセンター」と呼ばれる試験会場でいつでも受検できます。

(引き続き、年3回(2月/6月/11月)行われる従来のペーパー試験も実施されます。)

以下、ネット試験とペーパー試験の内容を整理します。それぞれメリット・デメリットも書きましたので、

どちらの試験形式にするか迷っている方はよろしければ参考にして下さい。

▼ネット試験とペーパー試験の比較

| ネット試験 | ペーパー試験 | |

| 試験時間 | 60分 | |

| 試験会場 | 日本全国のテストセンター | 商工会議所、試験施行機関 |

| 試験実施日程 | いつでも ※各テストセンターにより実施日程は異なる | 年3回 (2月/6月/11月) |

| 結果発表 | 試験終了後すぐ | 約2週間後 |

| 受験料 | 2,850円(税込) ※別途事務手数料550円(税込) |

2,850円(税込) |

| 受験方法 | パソコン入力(電卓持ち込み可) | 鉛筆での書き込み(電卓持ち込み可) |

| 計算用紙 | A4サイズの紙2枚が配布される | 問題用紙・答案用紙とともに一冊の冊子に綴じこまれた形式 【参考:商工会議所HP】 |

| 出題範囲 | 試験出題区分表に則して出題 | |

| メリット |

・受験する日程を選べる ・合否がすぐに分かる |

・問題用紙に直接メモや下線等の書き込みができる |

| デメリット |

・パソコン操作に慣れる必要がある ・問題用紙に直接メモや下線等の書き込みができない |

・年3回のみ開催 ・合否まで約2週間かかる |

それではお身体に気をつけて勉強頑張って下さい。

皆様が合格されることを、心よりお祈り申し上げます。